来源链接: 无

发布要求:默认无要求[可适当修改后发布]

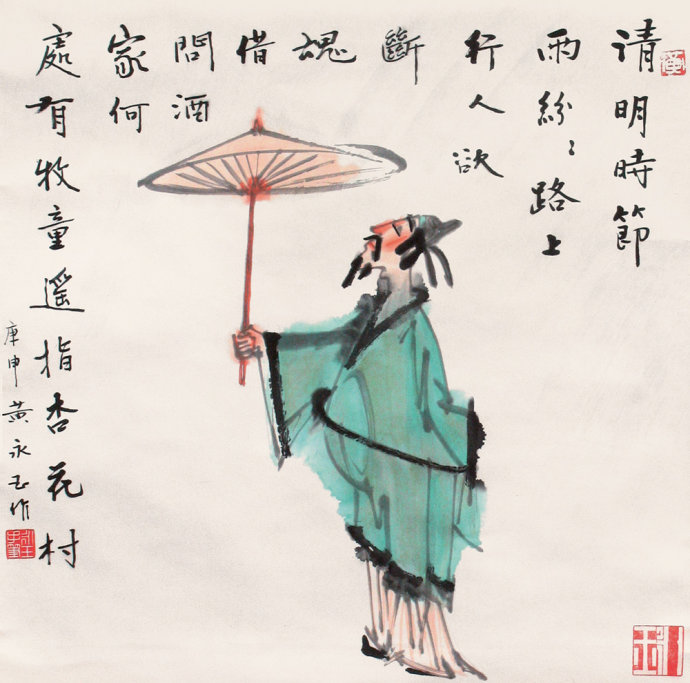

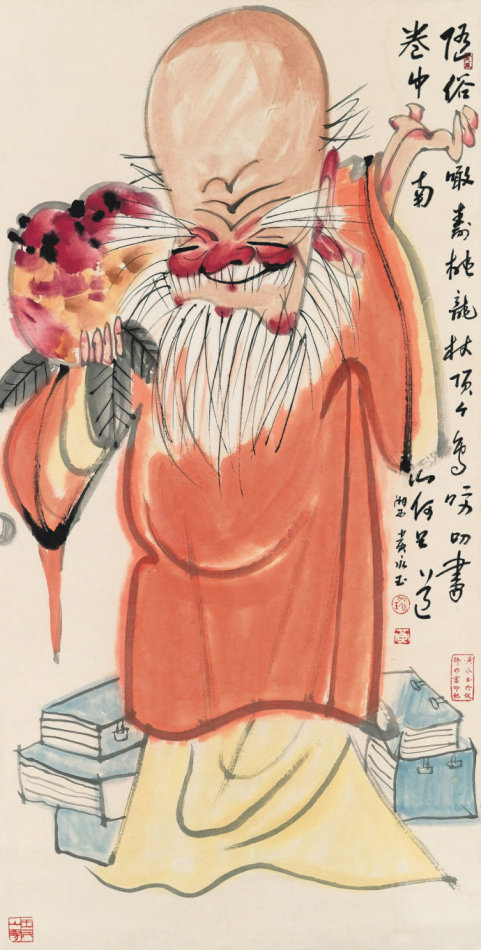

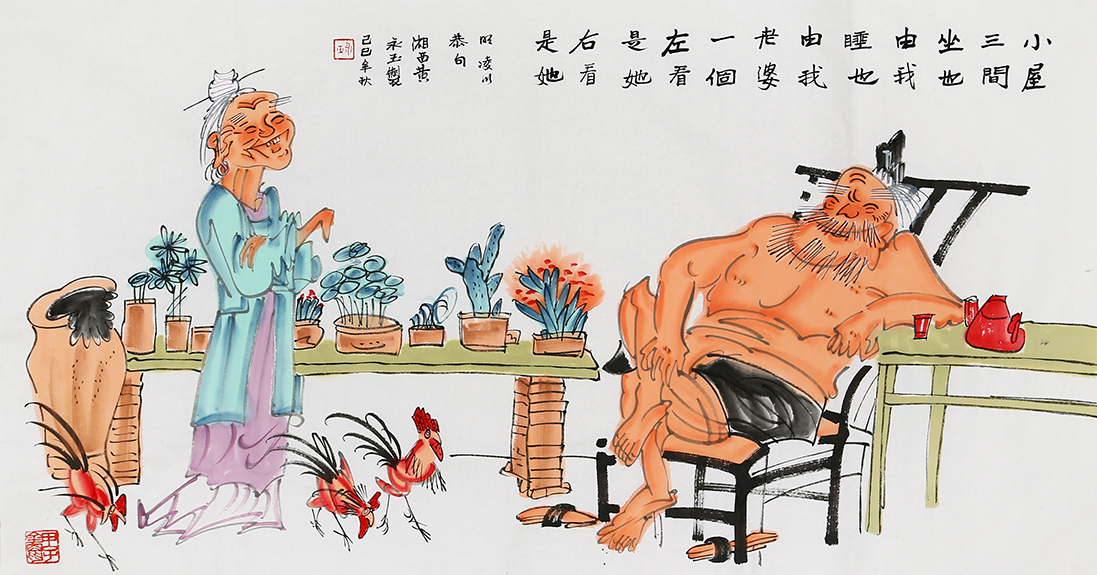

文化年礼 助力春运—艺术界明星艺术家黄永玉作品走进百姓家

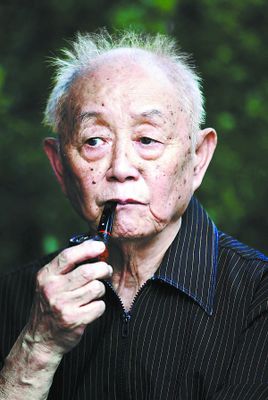

黄永玉,笔名黄杏槟、黄牛、牛夫子。1924年7月9日出生在湖南省常德县(今常德市鼎城区),祖籍为湖南省的凤凰县城。土家族人。

现为中央美术学院教授,曾任版画系主任。1946年,他和张梅溪结婚。 黄永玉、中国画院院士,受过小学和不完整初级中学教育。因家境贫苦,12岁就外出谋生,流落到安徽、福建山区小瓷作坊做童工,后来辗转到上海、台湾和香港。14岁开始发表作品,以后一段时间主攻版画,其独具风格的版画作品饮誉国内外。16岁开始以绘声绘色画画及木刻谋生。曾任瓷场小工、小学教员、中学教员、家众教育馆员、剧团见习美术队员、报社编辑、电影编剧及中央美术学院教授、中国美协副主席,中国美协第九届顾问 ,中国文学艺术界联合会第十届荣誉委员。

艺术家年表

1938年——参加金华野夫、金逢孙二先生主持的中国东南木刻协会。

1939年——木刻《下场》发表在福建永安宋秉恒先生主持的《大众木刻》月刊上,得到有生以来的第一次搞费。

1940-1941年——手印木刻集《烽火闽江》(25幅),王淮作序。

1942-1943年——执教福建长乐培青中学,从事木刻创作,自印木刻集《春山春水》。木刻《春天的树》,《三.八那天》发表于福建仙游县《闽中日报》(单复先生编辑)。

1944-1945年——在江西信丰为诗人野曼、彭燕郊、黎焚薰的诗歌刻插图,为儿童文学作家贺宜《旋律的童话》作木刻插力,作《失乐园》、《拜伦像》、《自刻像》、《玛耶诃夫斯基像》。在寻邬县举办个人风景画展。在上犹县刻《饥饿的银河》、《东北啊》、《小草》等。

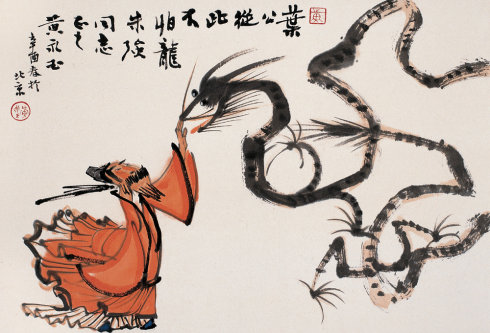

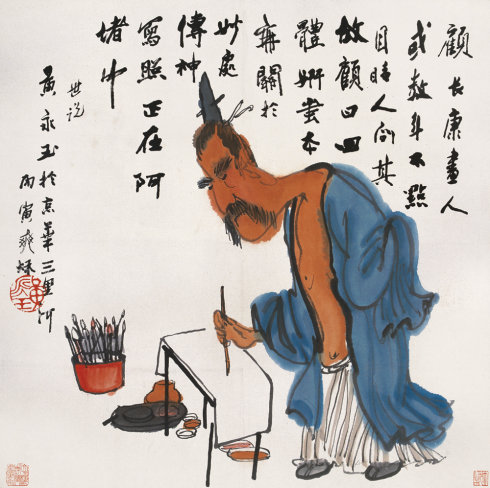

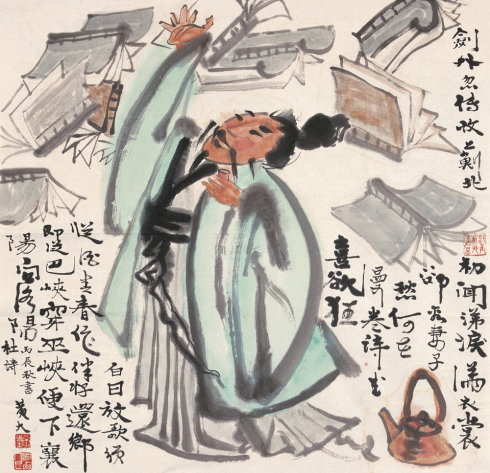

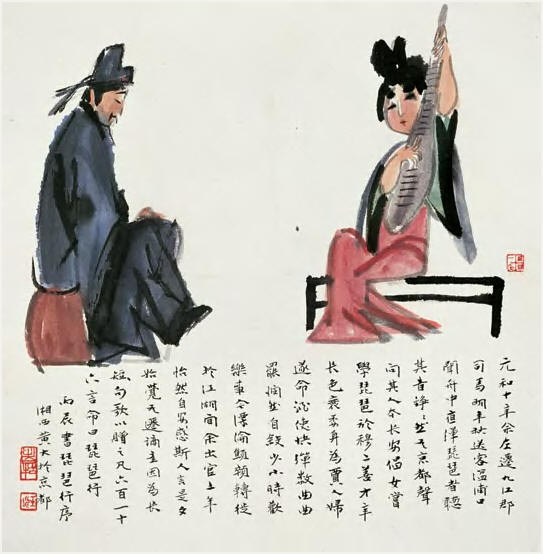

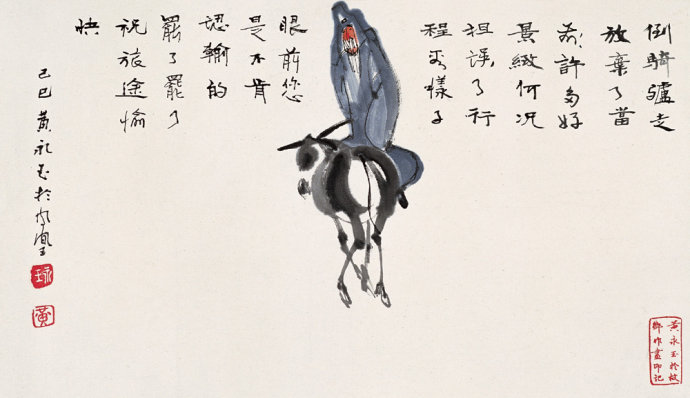

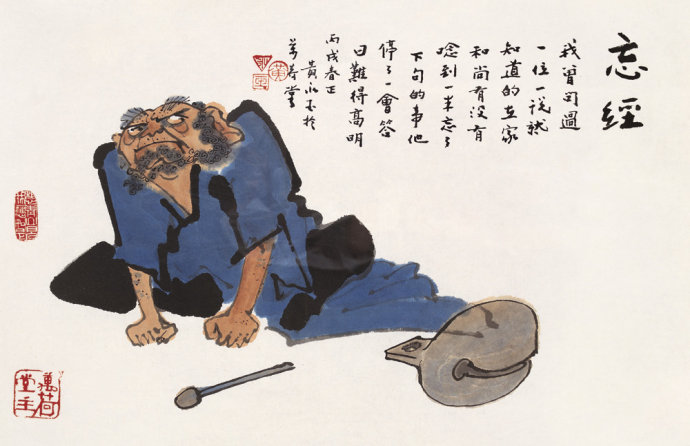

作品赏析

著名作家萧乾的描述最入木三分:“一撮零散的头发披在一只圆脑壳上,闪烁在那脑壳上面的是一对永远睁大的眼睛和一张永远咧笑的嘴。脑壳里面控制着那眼睛和嘴的脑子,成天成夜关注的不外人间可以入画的具象。这浮漾在他粗犷的线条间的正是童稚、喜悦和奔放。”

龚曙光(湖南出版投资控股集团党委书记、董事长,中南传媒董事长):“在黄永玉的文学与艺术创作中,人们能够感受到繁华和朴素、执拗和旷达、悲怆和欢乐等不同的情感体验,而在与湖南文化有关的人中,能够把这样复杂的情感融合在一起的,只有写诗歌的屈原,写书法的怀素,写音乐的谭盾,以及今天的黄永玉。”

李辉(“我的文学行当——黄永玉作品展”展览的策划人、作家):“跟黄先生认识快30年,一直是黄永玉作品的读者。黄永玉是个年轻的老头。他是画家,同时也是创作丰富的诗人、作家。之所以用文学行当的概念,就是因为他把文学和美术有机的结合起来了。”

沈从文(著名作家):“这个人很聪明,画画写文章靠的是自学,他的风格很独特,变化也多。”

黄苗子(美术史家、美术评论家、著名书法家):“黄永玉在艺术吸收上,真是一个张着大嘴的饕餮。”

邵大箴(中国艺术委员会理论研究会主任、中央美术学院教授):“黄永玉的荷花画得厚重,线条有力量。他画的国画很注重色彩,色彩很强烈。传统的国画是淡彩,主要是笔墨,是黑白灰;黄永玉就不一样,他把色彩、造型都用在国画里面了。”

丁聪(著名漫画家):“黄永玉写诗、刻木刻、写剧本、画漫画、搞雕塑、写散文、杂文、画国画,现在又写长篇小说,什么都做,而且都做得很精,不知道还有什么不能做的。他有激情,点子多,而且对雕塑、瓷器也颇见功力,他是个多面手。”

钟增亚(湖南书画研究院院长、国家一级美术师):“我觉得他是那种不断追求、不断探索、不断变换个人风格的画家。更像一个儿童,显得非常年轻,很活跃、很风趣,所以他的画也非常生动、非常有趣味。如果以西方画家来比喻的话,我觉得他更像毕加索。”

朱训德(湖南师范大学艺术学院院长):“我觉得黄先生他的行为、他的思维、他的画、他的其他相关艺术,包括搞陶艺、搞木雕,包括他的一切,都是一个纯粹的艺术家,活得也坦坦荡荡,而且越活越年轻,艺术也越来越年轻。”

陈履生(著名画家、美术评论家):“在我的镜头中记录的黄永玉是一位勤奋的、严谨的、善于思索、马不停蹄工作的艺术家,而不是一些人印象中牵着狗、跷着二郎腿悠闲的形象。别人说他是“老顽童”,我觉得不够严肃。”